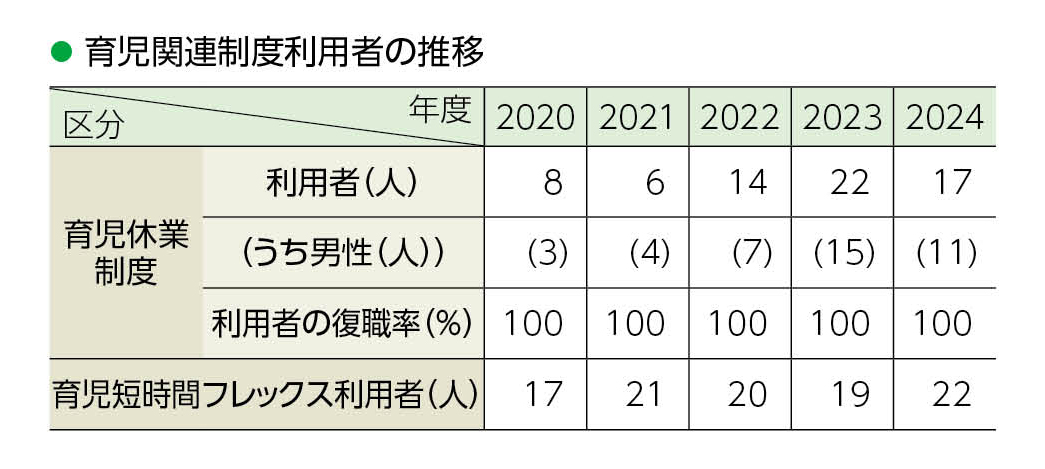

ワーク・ライフ・バランスへの取り組み

ワーク・ライフ・バランスへの取り組み ワーク・ライフ・バランスへの取り組み

ワーク・ライフ・バランスへの取り組み■各種支援制度(例)

| 育児休業 | 対象となる子どもが1歳に達するまで。 ただし、保育園に入所できない場合などは2歳に達するまで延長可能。 |

|---|---|

| 介護休業 | 対象となる家族1人につき、1年間もしくは93日を上限として分割取得可能。 |

| 特別休暇 | 産前産後、妻の出産、未就学児の看護、家族の介護、ボランティア活動 等、 目的別に指定日数の取得が可能。 |

| フレックスタイム制 | 指定時間範囲内で始業・終業時間の各自調整が可能。 |

| 育児短時間フレックス勤務制 | 対象となる子どもが小学校4年生の始期に達するまで。短縮時間を選択可能。 |

| 介護短時間フレックス勤務制 | 介護休業とは別に利用開始から3年間で取得可能。短縮時間を選択可能。 |

| 母体健康管理規則 | 妊娠中や産後1年以内の女性の勤務時間内の通院や、業務負担の軽減や勤務時間短縮等の許可。 |

| 退職者再雇用登録制度 | 結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤等を理由に退職し、再雇用を希望する社員が登録。 |

| テレワーク勤務制度 | 新たなワークスタイルへの対応と非常時の事業継続体制の整備を進め、「在宅勤務」「サテライトオフィス勤務」「モバイル勤務」の3つを導入し、柔軟な働き方を推進 |

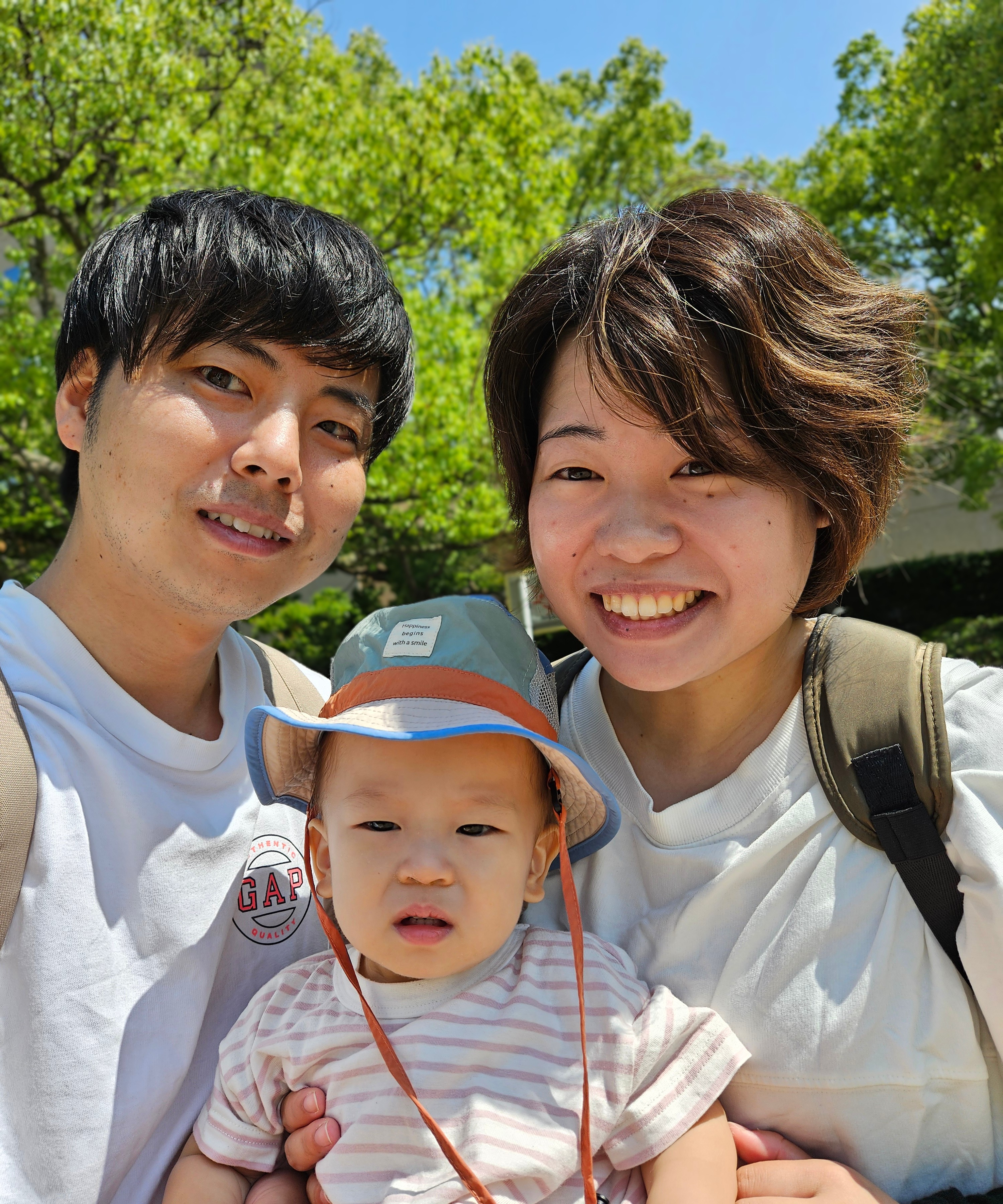

育児休業制度を利用してみて

同じ会社で働く妻の第1子出産時に、病院から自宅に戻った妻のサポートができればと思い、約2週間の「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得しました。里帰り出産ではなかったため、私が育休を取得して家事を受け持ち、2人で産後を乗り切ることができたことに妻も喜んでくれましたし、私も生まれたばかりの子どもと過ごす時間を持つことができて幸せでした。また職場の皆さんに後押しいただいたことにも感謝しています。

同じ会社で働く妻の第1子出産時に、病院から自宅に戻った妻のサポートができればと思い、約2週間の「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得しました。里帰り出産ではなかったため、私が育休を取得して家事を受け持ち、2人で産後を乗り切ることができたことに妻も喜んでくれましたし、私も生まれたばかりの子どもと過ごす時間を持つことができて幸せでした。また職場の皆さんに後押しいただいたことにも感謝しています。

今は妻も復職しており、仕事と育児の両立ができるよう、段取りよく効率的に仕事をして、これからも家族との時間を大切にしていきたいです。

妻と子どもが退院をするタイミングと、里帰りが終わったタイミングの2回に分けて、「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得しました。子育て環境が変わるタイミングでの育休取得は、当初より妻も希望しており、産褥期の心身回復を意識し、掃除、洗濯、食事の準備を中心に、妻に代われる部分を担当しました。 また、私が家にいるだけで安心できるということで、育休前後はテレワークも活用しました。

妻と子どもが退院をするタイミングと、里帰りが終わったタイミングの2回に分けて、「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得しました。子育て環境が変わるタイミングでの育休取得は、当初より妻も希望しており、産褥期の心身回復を意識し、掃除、洗濯、食事の準備を中心に、妻に代われる部分を担当しました。 また、私が家にいるだけで安心できるということで、育休前後はテレワークも活用しました。

予定日より2週間遅れての出産でしたが、職場の皆さんの理解もあり、制度を活用することで、かけがえのない時期に家族で過ごすことができ、とても感謝しています。

第2子出生時に約2週間の育休を取得しました。出産後、妻の入院中に長男の育児について話し合った際、実家に頼ることも考えましたが、まずは自分たちでできる限りの対応をしようと思い、育休を取得しました。職場の方々にも快諾いただき、安心して育休を取得することができたことに感謝しています。

第2子出生時に約2週間の育休を取得しました。出産後、妻の入院中に長男の育児について話し合った際、実家に頼ることも考えましたが、まずは自分たちでできる限りの対応をしようと思い、育休を取得しました。職場の方々にも快諾いただき、安心して育休を取得することができたことに感謝しています。